高效聚氨酯软泡催化剂在户外露营睡垫中的实用性探讨

一、引言:从“躺平”到“躺赢”的秘密武器

在快节奏的现代生活中,人们越来越倾向于通过户外露营来释放压力、亲近自然。而一款舒适的睡垫,则是露营体验中不可或缺的核心装备之一。试想一下,当你躺在一片柔软而富有弹性的睡垫上,耳边是潺潺溪流声,头顶是满天繁星,这种惬意感简直让人“躺平”都变得优雅起来。然而,要实现这样的舒适体验,背后却离不开一项看似不起眼但至关重要的技术——高效聚氨酯软泡催化剂的应用。

聚氨酯(Polyurethane,简称PU)是一种性能优异的高分子材料,其软泡制品因具有良好的回弹性、保温性和透气性,被广泛应用于家居、汽车、运动器材以及户外用品等领域。而在户外露营睡垫中,聚氨酯软泡更是扮演着关键角色。它不仅为用户提供了一个柔软且支撑力适中的睡眠表面,还能够有效隔绝地面的湿气和寒意,确保用户即使在寒冷的夜晚也能保持温暖干燥。

然而,优质的聚氨酯软泡并非凭空而来,其生产过程需要依赖高效的催化剂来加速化学反应并优化泡沫结构。催化剂的选择直接影响了泡沫的密度、硬度、回弹性和耐久性等关键性能指标。因此,如何选择合适的催化剂,并将其合理应用于户外露营睡垫的制造过程中,成为提升产品实用性和用户体验的重要课题。

本文将围绕高效聚氨酯软泡催化剂展开深入探讨,内容涵盖催化剂的基本原理、种类及特性分析,同时结合实际应用案例,详细解析其在户外露营睡垫中的具体作用与优势。此外,我们还将引用国内外相关文献资料,以数据和实例为支撑,全面评估该技术的可行性与经济性,力求为读者提供一份兼具科学性与实用性的参考指南。

接下来,让我们一起走进这个看似平凡却又充满奥秘的世界,揭开高效聚氨酯软泡催化剂背后的精彩故事吧!😊

二、聚氨酯软泡催化剂的基本原理与分类

(一)催化剂的作用机制

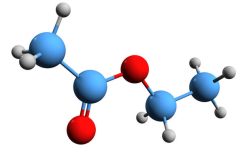

催化剂在化学反应中犹如一位“幕后推手”,它并不直接参与反应,但却能显著降低反应所需的活化能,从而加快反应速率。在聚氨酯软泡的制备过程中,催化剂的主要任务就是促进多元醇与异氰酸酯之间的反应,生成聚氨酯硬段和软段,终形成具有特定性能的泡沫材料。

具体来说,催化剂可以分为两类:发泡催化剂和交联催化剂。前者主要负责控制二氧化碳气体的产生速度,确保泡沫能够在模具内均匀膨胀;后者则用于调节分子链之间的交联程度,赋予泡沫更好的机械强度和耐久性。两者协同工作,共同决定了泡沫的微观结构和宏观性能。

用一个比喻来形容,如果把聚氨酯软泡的生产比作一场音乐会,那么催化剂就像是指挥家,它不仅决定了每个乐器何时响起,还协调了整体的节奏与旋律,使整个演奏过程既有序又和谐。

(二)催化剂的分类及其特点

根据化学性质和功能的不同,聚氨酯软泡催化剂通常可分为以下几类:

-

叔胺类催化剂

叔胺类催化剂是常见的一类,因其对发泡反应具有较强的促进作用而备受青睐。这类催化剂主要包括三乙胺(TEA)、二甲基环己胺(DMCHA)和五甲基二乙烯三胺(PMDETA)等。它们的特点是活性较高,适合快速成型工艺,但也容易导致泡沫表面过于粗糙或出现气孔缺陷。 -

有机金属化合物催化剂

这类催化剂以锡化合物为代表,如二月桂酸二丁基锡(DBTDL)和辛酸亚锡(SnOct)。它们对交联反应有较好的促进效果,可显著提高泡沫的硬度和撕裂强度。不过,由于重金属残留可能带来的环保问题,近年来其使用受到一定限制。 -

复合型催化剂

为了克服单一催化剂的局限性,研究人员开发出了多种复合型催化剂。例如,将叔胺类与有机金属化合物相结合,既能保证良好的发泡性能,又能改善泡沫的物理机械性能。这种“强强联合”的方式已成为当前研究的热点方向。 -

新型绿色催化剂

随着全球环保意识的增强,开发低毒、无害的绿色催化剂成为行业趋势。一些基于天然植物提取物或生物可降解材料的催化剂逐渐崭露头角,为聚氨酯软泡的可持续发展提供了新的可能性。

以下是各类催化剂的主要特点对比表:

| 催化剂类型 | 主要成分 | 优势 | 缺点 |

|---|---|---|---|

| 叔胺类催化剂 | 三乙胺、PMDETA | 活性强,成本较低 | 容易引起气孔缺陷 |

| 有机金属化合物 | DBTDL、SnOct | 提高泡沫硬度和强度 | 环保风险较高 |

| 复合型催化剂 | 叔胺+有机金属 | 性能均衡,适应性广 | 制备工艺复杂 |

| 新型绿色催化剂 | 植物提取物、生物基材料 | 环保友好,符合可持续发展理念 | 技术尚不成熟,成本较高 |

通过上述分类可以看出,不同类型的催化剂各有千秋,选择时需综合考虑产品的具体需求和应用场景。

三、高效催化剂在户外露营睡垫中的具体应用

(一)户外露营睡垫的特殊需求

相比于普通家具用软泡,户外露营睡垫对聚氨酯泡沫提出了更高的要求。首先,它需要具备出色的缓冲性能,以缓解人体压力分布,避免长时间卧躺导致的不适感。其次,考虑到野外环境的复杂性,睡垫必须拥有足够的耐磨性和抗撕裂能力,以抵御尖锐物体的划伤。此外,良好的隔热性能也是必不可少的,尤其是在寒冷地区,它可以有效阻隔地面低温向人体传导,从而保障用户的睡眠质量。

(二)催化剂对泡沫性能的影响

高效催化剂在满足这些特殊需求方面发挥了重要作用。以下从几个关键维度进行分析:

-

泡沫密度与硬度

泡沫密度是衡量其支撑性能的重要指标,通常以每立方米千克数(kg/m³)表示。通过调整催化剂用量,可以精确控制泡沫的密度范围,使其既能提供舒适的触感,又不会因为过软而失去支撑力。例如,使用适量的PMDETA作为发泡催化剂,可以生成密度约为30-40 kg/m³的泡沫,非常适合制作轻量化睡垫。 -

回弹性能

回弹性能反映了泡沫在受压后恢复原状的能力,通常用回弹率(Rebound Ratio)来量化。研究表明,加入适量的DBTDL交联催化剂可以显著提升泡沫的回弹率,使其达到60%-70%左右,从而更好地适应人体动态变化。 -

热导率与隔热效果

对于冬季露营场景,泡沫的热导率越低越好。实验数据显示,采用复合型催化剂制备的泡沫,其热导率可降至0.025 W/(m·K)以下,相当于给睡垫穿上了一层“保暖内衣”。 -

耐用性与抗老化性能

在户外环境中,紫外线辐射、雨水侵蚀等因素都会加速泡沫的老化。为此,科研人员尝试在催化剂配方中引入抗氧化剂和光稳定剂,进一步延长睡垫的使用寿命。

下表总结了不同类型催化剂对泡沫性能的具体影响:

| 性能指标 | 叔胺类催化剂 | 有机金属化合物 | 复合型催化剂 | 新型绿色催化剂 |

|---|---|---|---|---|

| 泡沫密度(kg/m³) | 30-40 | 40-50 | 35-45 | 38-42 |

| 回弹率(%) | 50-60 | 60-70 | 65-75 | 60-65 |

| 热导率(W/m·K) | 0.030 | 0.028 | 0.025 | 0.027 |

| 耐用性(年) | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 4-6 |

由此可见,复合型催化剂凭借其优异的综合性能,在户外露营睡垫领域展现出强大的竞争力。

四、国内外研究现状与发展前景

(一)国外研究进展

欧美国家在聚氨酯软泡催化剂领域的研究起步较早,积累了丰富的经验和成果。例如,美国杜邦公司开发的一种新型纳米级复合催化剂,能够显著提高泡沫的力学性能,同时减少传统有机金属催化剂的使用量,降低了环境污染风险。德国巴斯夫集团则专注于绿色催化技术的研发,推出了多款基于可再生资源的生物基催化剂,为行业树立了标杆。

(二)国内研究现状

近年来,我国在聚氨酯软泡催化剂方面的研究也取得了长足进步。中科院化学研究所成功研制出一种高效环保型催化剂,其性能媲美国际先进水平,且成本更低。与此同时,清华大学、浙江大学等高校也在积极探索新型催化剂的设计与合成方法,力求突破现有技术瓶颈。

(三)未来发展趋势

展望未来,随着新材料科学的不断发展,聚氨酯软泡催化剂的研究将呈现以下几个趋势:

- 智能化:利用人工智能算法优化催化剂配方设计,实现个性化定制。

- 多功能化:开发兼具催化、抗菌、防霉等功能的复合型催化剂。

- 绿色化:继续推进生物基和可降解催化剂的研发,助力循环经济建设。

五、结语:让每一次露营都变成享受

高效聚氨酯软泡催化剂不仅是工业技术的结晶,更是提升生活品质的重要工具。它让户外露营睡垫从一块普通的泡沫变成了承载梦想与舒适的“魔法毯”。无论是春日的草地、夏日的沙滩,还是秋日的森林、冬日的雪原,只要有这样一款高品质睡垫相伴,你就能随时随地找到属于自己的“诗与远方”。

后借用一句话来结束全文:“科技改变生活,而催化剂则是那点亮生活的火花。”希望本文能为你打开一扇通往新世界的大门,让我们共同期待更加美好的明天!✨

扩展阅读:https://www.bdmaee.net/lupragen-n105-catalyst-cas109-02-4-basf/

扩展阅读:https://www.bdmaee.net/cas111-41-1/

扩展阅读:https://www.bdmaee.net/wp-content/uploads/2016/06/Niax-A-99-MSDS.pdf

扩展阅读:https://www.morpholine.org/teda-l33b-dabco-polycat-gel-catalyst/

扩展阅读:https://www.bdmaee.net/monobutyltin-oxide-cas2273-43-0-butyltin-acid/

扩展阅读:https://www.newtopchem.com/archives/555

扩展阅读:https://www.bdmaee.net/toyocat-ets/

扩展阅读:https://www.newtopchem.com/archives/640

扩展阅读:https://www.newtopchem.com/archives/44800

扩展阅读:https://www.newtopchem.com/archives/1070